-

けんた

けんた -

熱血先生

熱血先生 -

しょうこ

しょうこ

けんた

先日、父と一緒に宝くじを買いました。発表までワクワクです。

熱血先生

サマージャンボだね。今や宝くじは、サマージャンボ、年末ジャンボ、など当せん金が大型のタイプや、少し金額を抑えたスクラッチ、ロトなどいろんなものが登場しているね。

けんた

今発売中のサマージャンボは、一等と前後賞を合わせて最高当せん金額7億円とあったけど、そんな大金、誰がどうやって払うんですか?

熱血先生

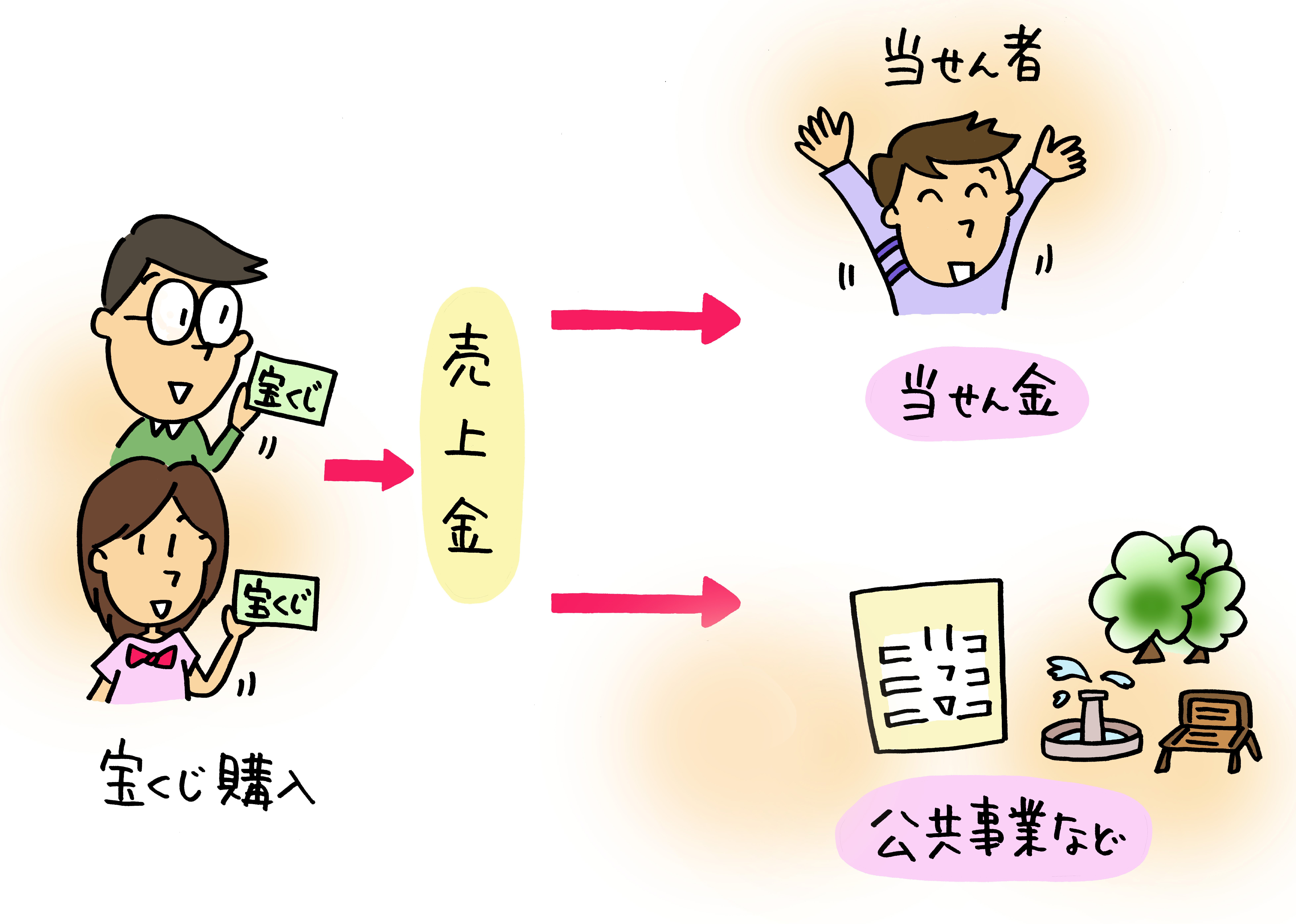

それは、けんたくんはじめ、宝くじを買った人みんなが払った売上金で賄われているよ。サマージャンボは1枚300円だから実感がないかもしれないけど、それだけ大勢の人がくじを買っているってことだね。

しょうこ

私も売り場でたくさんの人が買っていたのを見ました。

熱血先生

実は、この宝くじ、売り上げの約40%が販売元の各自治体に納められ、公共事業として僕らの暮らしに役立てられているんだ。宝くじの公式サイトによると、2020年は、宝くじの販売実績額は約8000億円で、うち、当せん者に支払われた当せん金が47%の約3800億円。あとは、販売にかかる経費とかを除いて、36.6%の約3000億円強が全国の公共事業に充てられたとされている。例えば少子化対策の費用や、公園の整備とか、美術館や博物館などの維持管理の費用だね。

しょうこ

宝くじは誰でも売ることができるのですか?

熱血先生

一般の個人や会社などが発売するのは、刑法第187条で禁止されている。発売元は地方自治体で、宝くじの法律「当せん金付証票法」に定められた全国都道府県と20の指定都市だよ。この地方自治体が、総務大臣の許可を得て発売を行い、発売にかかる事務などを銀行などに委託しているんだ。

けんた

誰でも好き勝手に売ったりできるわけではないのですね。

熱血先生

事務を請け負った銀行などでは、発売元となる地方自治体の決めた発売計画に従って、くじの券面のデザイン決定、宣伝や、抽選して当せん番号を発表したり、支払いなどの作業を行ったりするんだ。

けんた

ところで、宝くじはいつ誕生したんですか?

熱血先生

世界的な歴史をさかのぼると、約2000年前の古代ローマの時代なんだって。日本は1624年の江戸時代初期頃、現在の大阪府、箕面山瀧安寺で行われたくじが起源と言われている。当せん者には福運の「お守り」が授けられていたようだ。

しょうこ

昔から人々に親しまれていた仕組みなのですね。

熱血先生

ちなみに、通常、お給料をもらったり、親から贈与を受けたり、金銭的な利益を得た場合には税金を払う必要があるけど、宝くじの当せん金には税金がかからないんだ。

けんた

なんか、お得な感じですね。

しょうこ

それは当たってからのはなしよね。

熱血先生

宝くじの購入金額の一部は税金として納められるので、購入者が買う際に税金を負担しているわけだから、当せん金は非課税となる。

しょうこ

いずれにしても、宝くじのお金がいろんなことに役立てられるなら、うれしい気がしますね。

- 【ご使用にあたっての注意】

- 本ホームページの内容は、著作物であり、著作権法によって保護されています。

- 本ホームページの内容は、学校等教育機関の授業において自由に利用することができます。ご利用の際は可能な限り「出典:金融経済ナビ、証券知識普及プロジェクト」と明記してください。

- 上記以外の目的で、本ホームページの全部または一部を無断で使用(転用・複製等)することを禁じます。事前に日本証券業協会 金融・証券教育支援センター(お問合せフォーム )までご連絡ください。